Heilig oder profan?

Schon immer lockten Großstädte Glücksritter verführerisch mit ihren glänzenden Angeboten. Menschen suchen im Wirrwarr nach der Sinnhaftigkeit des Lebens. Gibt es einen Platz für das Heilige, lässt es sich im modernen Babylon noch finden?

Ein „Sonntagmorgen“ mit Mascha Kaléko

Die Straßen gähnen müde und verschlafen.

Wie ein Museum stumm ruht die Fabrik.

Ein Schupo träumt von einem Paragraphen.

Und irgendwo macht irgendwer Musik.

Die Straßenbahn fährt, als tät sie’s zum Vergnügen,

Und man fliegt aus, durch Wanderkluft verschönt.

Man tut, als müsste man den Zug noch kriegen.

Heut muß man nicht. – Doch man ist’s so gewöhnt.

Die Fenster der Geschäfte sind verriegelt

Und schlafen sich wie Menschenaugen aus. –

Die Sonntagskleider riechen frisch gebügelt.

Ein Duft von Rosenkohl durchzieht das Haus.

Man liest die wohlbeleibte Morgenzeitung

Und was der Ausverkauf ab morgen bringt.

Die Uhr tickt leis. – Es rauscht die Wasserleitung,

Wozu ein Mädchen schrill von Liebe singt.

Auf dem Balkon sitzt man, von Licht umflossen.

Ein Grammophon kräht einen Tango fern …

Man holt sich seine ersten Sommersprossen

Und fühlt sich wohl. – Das ist der Tag des Herrn!

„Sonntagmorgen“ wurde im Mai 1930 in der „Vossischen

Zeitung“ veröffentlicht. Damit meldete sich eine

Berliner Büroangestellte mit jüdisch-polnischen Wurzeln

erstmals öffentlich zu Wort. Mascha Kaléko, geborene

Engel, arbeitete seit 1924 im „Arbeiter-Fürsorgeamt

der jüdischen Organisationen Deutschlands“

in Berlin Mitte, dort, wo sich heute im Umkreis der

Oranienburger Straße wieder jüdisches Leben angesiedelt

hat.

„Acht Stunden bin ich dienstlich angestellt / Und

tue eine schlechtbezahlte Pflicht“, das schreibt die

Stenotypistin und „Tippse“, wie sich die witzig-melancholische

Lyrikerin selbst bezeichnet, in ihrem

1933 erschienenen Gedichtband „Das lyrische Stenogrammheft“.

Das Besondere, das in Mascha Kalékos

Gedichten Ausdruck gewinnt, sind ihre Themen: Hoffnung

und Liebe, Alltagsleben und Sonntagsexistenz,

aber auch das Heilige und das Profane.

Berlin zwischen Babel und Bibel

Stenotypistin ist auch Charlotte Ritter. Sie spielt eine

der Hauptrollen in der Erfolgsserie „Babylon Berlin“,

arbeitet für die Polizei und trägt als Protagonistin

wesentlich dazu bei, dass die Goldenen Zwanziger

Jahre gerade eine bemerkenswerte Auferstehung erleben.

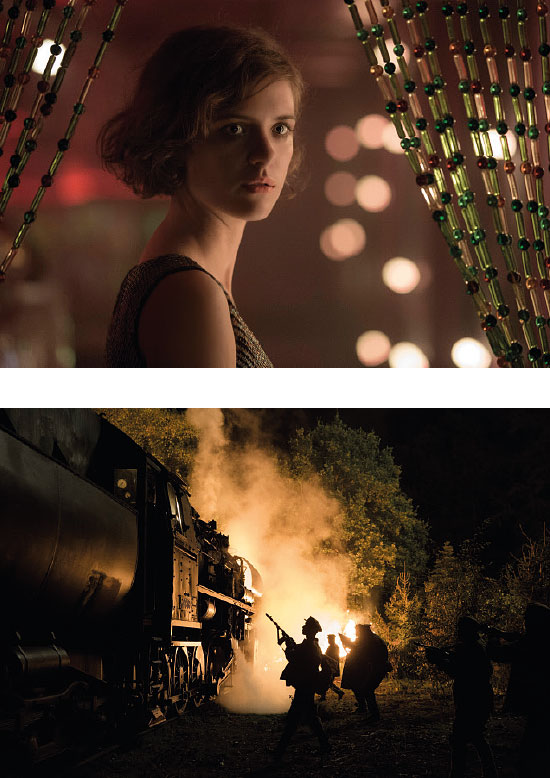

In einer der ersten Szenen von „Babylon Ber-

KULTUR

VON HEILIGKEIT BERÜHRT 99 EULENFISCH

lin“ ist eine rasende Dampflokomotive zu sehen, die

an Walter Ruttmanns „Sinfonie der Großstadt“ von

1927 erinnert – mich aber zugleich an den Priester

Carl Sonnenschein (1876-1929) denken lässt, der es

mit dem heilig-profanen Berlin mutig aufnahm und

über die Ankunft in die Metropole notiert: „Dieser

ganze erste Tag war Traum, Wirrwarr, Babylon! Alles

erdrückend.“

Der umgetriebene Weltstadtapostel hält sich nicht

damit auf, Babel zu verteufeln, sondern nimmt die

Herkulesaufgabe in Angriff, sich um die Arbeiterheere

zu kümmern, die in die deutsche Hauptstadt ziehen.

In die 4,2 Millionen Einwohner zählende Großstadt

mit ihren rund 400.000 Katholiken strömten damals

aus den östlichen Landesteilen über den Schlesischen

Bahnhof – im Volksmund auch als Katholischer Bahnhof

verspottet – Unmengen von Zuwanderern. „West

und Ost als geokulturelle Pole waren sogar in die soziale

Topographie Berlins eingeschrieben. Die Gegend

um den Schlesischen Bahnhof war typisches Bahnhofsmilieu

mit Nachtlokalen, Bordellen und billigen

Hotels.“

Für die armseligen Gestalten, die das unansehnliche

Bahnhofs-Nadelöhr passieren müssen, fühlt sich

Sonnenschein verantwortlich. Da Berlin noch kein

eigenständiges Bistum ist, fehlen katholisch-caritative

Strukturen weitgehend. Der Seelsorger fragt nicht

nach dem Taufschein, sondern versucht, die größte

Not der Neu-Berliner in ihren Elendsquartieren im

Norden und Osten der Stadt – bestens bekannt durch

Zilles „Milljöh“-Studien – zu lindern.

Der bloße Anblick einer Kirche in der Silhouette der

Städte wird für den gehetzten Schriftsteller zum

tiefsten Ausdruck für die Sinnhaftigkeit des Lebens.

Um dem kaum zu

bewältigenden Elend die Stirn zu bieten, richtet der

Priester in der Georgenstraße 44 nahe dem Bahnhof

Berlin Friedrichstraße ein Büro ein. Dort suchen ihn

täglich 70 bis 80 Hilfebedürftige auf. „Er hielt Sprechstunden

manchmal von 9 Uhr morgens bis um Mitternacht,

wenn er nicht abends andere Verpflichtungen

hatte. Sein Raum: an der Wand

ein Stadtplan von Berlin, an den anderen drei

Wänden Regale mit Karteikästen. Er selbst

arbeitete – und aß auch oft – an einem Brett,

das über Karteikästen gelegt war. Daneben

Telefon und Klingeln. Das Palais des ‚Papstes

von Berlin’ nannten es die Kommunisten.

Zentrum 8659 war bald eine der wichtigsten

Nummern des katholischen Berlin, ebenso

wie seine Postschecknummer.“

Großstadt und Glückssuche

Ja, renn nur nach dem Glück / doch renne

nicht zu sehr! / Denn alle rennen nach dem

Glück / Das Glück rennt hinterher“4, konzentriert

Bertolt Brecht (1898-1956) seine Berliner

Erfahrungen in der „Ballade von der

Unzulänglichkeit menschlichen Planens“, die

1928 mit den Songs der „Dreigroschenoper“

uraufgeführt wird. Der religiöse Skeptiker

klingt dabei fast wie ein spiritueller Klassiker,

wenn er wie der Kirchenlehrer Augustinus

zu bedenken gibt: Glücksjagd und Suche

nach Seelenruhe bilden ein Leitthema großstädtischer

Existenz. Allerdings begnügt sich

der spöttische Stückeschreiber – anders als

der Gottsucher des vierten

Jahrhunderts – damit, sich

auf ein sehr irdisches Glück

zu konzentrieren.

Dem urbanen Intellektuellen

spätantiker Wendezeiten

winkt eine imperiale

Karriere im Ballungszentrum

der Macht: Glänzende

Verlockungen bleiben nicht aus, politischer

Einfluss, Ruhm als Redner und schneller

Genuss. Aber das bisschen „Unsterblichkeit“

taugt auf Dauer nicht dafür, seinen Durst

nach Glück zu stillen. Aurelius Augustinus,

der Verfasser der „Bekenntnisse“, gibt darum

gleich zu Beginn der ersten Autobiografie

der Weltliteratur zu bedenken: „und unruhig

ist unser Herz, bis es Ruhe findet in Dir – et inquietum est cor nostrum donec requiescat

in te.“ „Denn für dieses Leben / ist der Mensch nicht

anspruchslos genug / Drum ist all sein Streben / nur

ein Selbstbetrug“, heißt es weiter in Brechts Ballade.

Das dem Menschen innewohnende Glücksverlangen

bleibt bei dem Anti-Illusionisten unerlöst.

Der Autor, mit dem Dickicht der Megacitys vertraut,

empfiehlt seinen Lesern im 1922 entstandenen autobiografischen

Gedicht „Vom Armen B.B.“ dagegen cool

zu bleiben und es mal mit einem Lob des Profanen zu

versuchen: „In der Asphaltstadt bin ich daheim. Von

allem Anfang / Versehen mit jedem Sterbesakrament:

/ Mit Zeitungen. Und Tabak. Und Branntwein. / Mißtrauisch

und faul und zufrieden am End“. Aber hörbar

werden bei dem radikalen Entromatisierer am Ende

auch Töne, die ängstlich und sehnsuchtsvoll klingen:

„Bei den Erdbeben, die kommen werden, werde ich

hoffentlich / Meine Virginia nicht ausgehen lassen

durch Bitterkeit / Ich, Bertolt Brecht, in die Asphaltstädte

verschlagen / Aus den schwarzen Wäldern in

meiner Mutter in früher Zeit.“ Aber bloß keine Ergriffenheit

und kein Mitleiden zeigen, sondern Distanz

und Spott für das ganze Brimborium.

Für Brechts zwiespältige Verheißungen, die stark

nach billigem Branntwein riechen, ist der Sinnsucher

Alfred Döblin (1878-1957) nicht zu begeistern. Dagegen

erlebt der angehende Schriftsteller schon früh

eine einschneidende Begegnung mit dem Religionsverächter

Friedrich Nietzsche. Was war geschehen?

Döblin selbst berichtet von diesem dramatischen

Ereignis: „Ich erinnere mich, wie ich im Zimmer sitze

und nach der Lektüre der ‚Genealogie der Moral’ das Buch schließe, beiseitelege und mit einem Heft

bedecke, buchstäblich zitternd, fröstelnd, und wie ich

aufstehe, außer mir, im Zimmer auf und ab gehe, und

am Ofen stehe. Ich wußte nicht, was mir geschah, was

man mir hier antat. Kannte ich Gott, trotz alledem?

Gott, gegen den es hier ging? Wußte ich von ihm? Ahnte

und ersehnte ich ihn? Ich weiß nicht. Aber ich sah,

daß es hier schrecklich ernst wurde, daß es um Gott

ging und daß ich daran beteiligt war“, berichtet der

Autor in seiner „Schicksalsreise“8. „Ich hatte schon

schwere Dinge erlebt und mochte den Spaß der gutsituierten

Leute nicht (…) Und da kam Nietzsche, er

hatte nicht Medizin studiert und wußte auch nicht

viel von Naturwissenschaften, aber mit dem, was er

wußte und hatte, verstand er umzugehen.“

Die von Döblin in „Berlin Alexanderplatz“ anhand

der Figur Franz Biberkopf beschriebene Hoffnung,

dass die Würde des Menschen unverlierbar ist, wird

– wie in Döblins autobiografischer Schilderung nachzulesen

– für den Autor auf eine furchtbare Probe gestellt.

Er muss sein Credo auf der Flucht vor den Nazis

behaupten. Der Schriftsteller auf der Suche nach Frau

und Sohn gerät selbst in die Rolle Biberkopf-Hiobs.

Aus seiner Berliner Heimat vertrieben, irrt er durch

das besetzte Mittelfrankreich, um seine evakuierten

Angehörigen ausfindig zu machen. Dass er diese

Odyssee überhaupt zu ertragen vermag und – anders

als Walter Benjamin, der sich 1940 aus Angst vor Auslieferung

an der französisch-spanischen Grenze das

Leben nimmt – die Kraft findet, nicht zu verzweifeln,

hängt letztlich damit zusammen, dass sich ihm die

Wirklichkeit als sinnvoll und tragfähig erschließt. Der

Verfolgte spricht von einem „Ruf“, den er hört. „Es ist

der Ruf, der uns von den beiden Abgründen zurückreißt,

zwischen denen unsere Existenz verläuft; zwischen

dem, der in den Sumpf des kreatürlichen Vegetierens

führt, und dem der Verzweiflung.“

„Irren wir nicht durch ein unendliches Nichts?

Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter

geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und

mehr Nacht? Müssen nicht die Laternen am Vormittage

angezündet werden?“, lässt dagegen Nietzsche

seinen „tollen Menschen“ in der „Fröhlichen Wissenschaft“

ausrufen. Atheismus ist danach keine unverbindliche

Floskel. Indem die Existenz Gottes radikal

in Frage gestellt wird, werden die Grundfesten von

Oben und Unten, Gut und Böse, Recht und Moral erschüttert.

Der Philosoph diagnostiziert damit die

Auflösung der tiefsten menschlichen Verankerung.

Und dieses Wegbrechen zivilisatorischer Fundamente erlebt Döblin in seinem Wettlauf mit Hitlers

Bluthunden. Doch zum Symbol für eine Welt,

die ihren letzten Halt nicht verliert und

nicht in einem Schwarzen Loch verschwindet,

wird für den „Alexanderplatz“-Autor

das Kreuzes-Zeichen. Es verbindet Himmel

und Erde. Das Kreuz erinnert ihn an die absolute

Entäußerung Gottes; dieser hat für

sich selbst in der Menschwerdung Jesu die

Hiob-Rolle reserviert. Darum wird der bloße

Anblick einer Kirche in der Silhouette der

Städte für den gehetzten Schriftsteller zum

tiefsten Ausdruck für die Sinnhaftigkeit des

Lebens. „Ich brauche nicht in die Kirche zu

gehen. Der Anblick der Kirchen erfreut mich.

Denn da drin, weiß ich, hängt er am Kreuz.“

Stadt ohne Gott? Vom Wagnis christlicher Nachbarschaft

„Kino, Expressionismus, Theosophie, Boxkämpfe,

Niggertänze, Poker und Rennwetten“

– man wird das alles in Rom wiederfinden“.

13 Was Oswald Spengler bereits für die

antike Weltstadt diagnostiziert, gilt seiner

Auffassung nach in verschärfter Form für das

unheilige Berlin sowie für die Massenkultur

des 20. Jahrhunderts. Zur Verteufelung der

Großstadt hat der agrarromantische Autor

von „Der Untergang des Abendlandes“ einen

entscheidenden Beitrag geleistet. Alle Kulturen,

so seine Überzeugung mit Blick auf

das Berlin der Theater und Kabaretts, der

Varietés und ungezählter Vergnügungsmöglichkeiten,

durchlaufen einen Lebenszyklus:

von der Kindheit über das reife Mannesalter

bis hin zu Vergreisung, Absterben und Tod.

Die finale Diagnose des „Untergangs“-Autors

lautet: Erlöschen der Lebenskraft. Der

„Steinkoloß ‚Weltstadt’“ stehe ganz am Ende

des Lebenslaufes einer jeden großen Kultur.

Der Kulturmensch werde von seiner eigenen

urbanen Hervorbringung „in Besitz genommen,

besessen, zu ihrem Geschöpf, ihrem

ausführenden Organ und endlich zu ihrem

Opfer gemacht.“

Stadtplaner rechneten zu Spenglers Zeit

die Einwohnerzahl der deutschen Hauptstadt

für die Zukunft hoch: Sie kamen auf

10 Millionen Berliner für das Jahr 1950.

Durch urbane Konzentration, diagnostiziert

der Kulturpessimist, trete immer wieder die

gleiche Konstellation zutage: der Verlust

aller vitalen Kräfte eines Volkes. Als Folge

degeneriere der dem ländlich-natürlichen

Leben entfremdete „Großstadtbewohner,

der reine traditionslose, in formlos flukturierender

Masse auftretende Tatsachenmensch“

zu einer Art „Parasit“, der zwar

findig daherkomme, sich letztlich aber als

„irreligiös“ und „unfruchtbar“ erweise.15

Der Untergangs-Prophet malt das Bild eines

verruchten Sünden-Babel an die Wand – und

hat dabei Berlin vor Augen. Tatsächlich wird

die Reichshauptstadt in der Spätphase der

Weimarer Republik zum großen Labor der

Moderne und bringt einen eigenen Typus

hervor: den nervösen, kühl-distanzierten,

dennoch leicht erregbaren, sportiven Stadtmenschen.

Der im Berliner Westen aufgewachsene

Historiker und Publizist Sebastian Haffner

etwa spricht vom Massenwahn Sport.

„Boxer und Hundertmeterläufer wurden zu

Volkshelden (…). Es ist der letzte große deutsche

Massenwahn, dem ich selbst erlegen

bin. Zwei Jahre lang stand mein geistiges

Leben fast still, und ich trainierte verbissen

Mittel- und Langstreckenlauf und hätte

meine Seele unbedenklich dem Teufel dafür

verkauft, ein einziges Mal 800 Meter unter 2

Minuten zu laufen.“

Heilig und zugleich profan! Wie die Religionspädagogik

eindrucksvoll zu zeigen

vermag, ist die Weitergabe von Werten und

Glaubensüberzeugungen in schwierigen religiösen

Feldern vor allem auf persönliche

Vorbilder angewiesen. Christentum ist wesentlich

soziales Miteinander. Schon in der

frühen Kirche heißt es bei Tertullian: unus

christianus – nullus christianus, also ein Christ – kein Christ. Aber wo findet man exemplarische

Christen mit einem überzeugenden Lebensentwurf?

Ich denke, dass die Gestalten, nach denen da

gerufen wird, keine leidenschaftslosen Wesen sind,

sondern Geschöpfe aus Fleisch und Blut, mit Siegen

und Niederlagen. Sie sind wirkliche Menschen, die,

von ihrem Glauben an den inkarnierten Gott bewegt,

etwas zum Besseren verändern wollen und dabei ansteckend

wirken.

Berlin: Ort des Sehens – Urteilens –

Handelns.

Bei meinen eigenen Suchbewegungen

bin ich auf drei Glaubenszeugen gestoßen, die

mich menschlich-christlich gleichermaßen beeindrucken

und berühren. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

haben sie die deutsche Hauptstadt als ihre

große Herausforderung begriffen und angenommen:

als Ort des Sehens – Urteilens – Handelns.

Solchen „burning people“ und Großstadtglaubenden

begegne ich – neben dem schon erwähnten Carl

Sonnenschein – in Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

mit seiner „Diakonie aus politischem Widerstand und

Ergebung“ und Romano Guardini (1885-1968) in seiner

„Diakonie des denkenden Glaubens“. Jeder für

sich geht – auf unverwechselbare Weise – daran, unter

den zugespitzten Bedingungen der Metropole von

der Gottesebenbildlichkeit des Menschen zu sprechen

und dies mit dem Einsatz seiner ganzen Existenz zu

bezeugen. Andere exemplarische Christen wie Bernhard

Lichtenberg, der für die verfolgten Juden betete,

oder Margarete Sommer, die unermüdlich darum

kämpfte, „Nichtarier“ vor der Deportation zu retten,

ließen sich anführen.

Sonnenschein, Bonhoeffer und Guardini liegen mir

am Herzen, weil sie sich in ihrer Glaubens-Existenz

rückhaltlos für ein Prinzip einsetzen, das für mich

unter den spannungsreichen Lebensbedingungen des

ostdeutschen Obrigkeitsstaats zum zentralen Thema

geworden ist: die Hoffnung, dass Menschen mit unterschiedlichen

Credos, Konfessionen und Weltbildern

in der Lage sind, nachbarschaftlich miteinander

umzugehen.

Können Christen und Atheisten, Glaubende und

Nichtglaubende friedlich als „Nachbarn“ miteinander

leben? Gibt es wirkliche Begegnung zwischen

ihnen? „Die Zugehörigkeit zu unterschiedlichen gesellschaftlichen

Großgruppen“, hält der Erfurter

Fundamentaltheologe Michael Gabel dazu fest, „lässt

deren Mitglieder einander fremd sein, die Nähe im

Siedlungsraum ermöglicht hingegen Wechselbeziehungen

der Nachbarschaft. Diesen Umstand nahmen

in den späten Jahren der DDR Bischöfe zum Anknüpfungspunkt,

das Bewusstsein für die missionarische

Aufgabe der Kirche zu stärken. Um der Agonie eines

innergesellschaftlichen Ghetto-Zustandes der Kirche

entgegenzuwirken, forderte etwa Bischof Wanke das

Bewusstsein für Nachbarschaftshilfe als einen konkreten

Schritt der Zuwendung der Kirche zu den Menschen

ein.“

Zur Person

Thomas Brose

ist Professor für Philosophie in Berlin.

1989 war er aktiv bei der Friedlichen Revolution und war

lange Jahre in der Hochschulpastoral tätig. Er leitete an

der Universität Erfurt ein Forschungsprojekt zu Konfession,

Bildung und Politik. 2018 erschien von ihm „Kein hoffnungsloser

Fall: Gott und Mensch bei Eugen Biser. Eine

Einführung“ (Peter Lang Verlag).