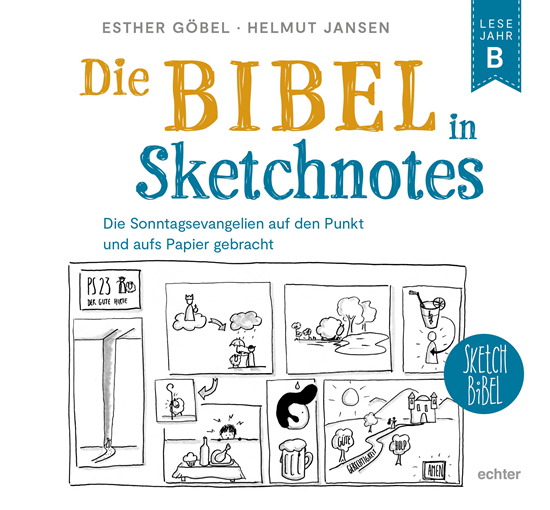

Dieses Buch enthält Auslegungsideen für die Sonntagsevangelien sowie Visualisierungen der Text- und Erklärungselemente. In verlinkten Videos kann man die Entstehung der Zeichnung aus der Auslegung auf YouTube miterleben. „Sketchnote“ bezeichnet die Visualisierung eines Textes mit Skizzen, Texten und Strukturen in zweidimensionaler Anordnung.

Die Texte und Visualisierungen, die Esther Göbel und Helmut Jansen erarbeiten, nutzen verschiedene Herangehensweisen. Übertragen in die moderne Welt wird Jesus „Influencer“ genannt, seine Jünger sind „Follower“ und der geheilte Aussätzige „twittert fröhlich durch alle Gassen“. Mentales Chaos wird gezeichnet als Wirbel moderner Kommunikationsmittel, eine Idee als modernes Leuchtmittel. Zu den Auslegungen gehört die Erklärung von Sachverhalten, etwa...