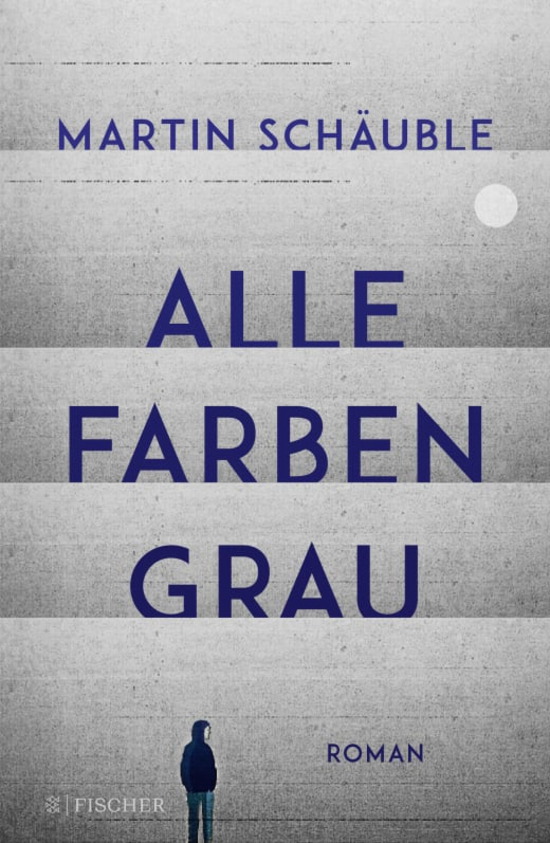

Für Paul ist die Welt, als blicke er durch einen Nebelfilter, alles ist grau: „Alle Farben Grau“. Kurz nach seinem Aufenthalt in Japan wird er, nachdem er wiederholt Suizidgedanken geäußert hat, in eine Jugendpsychiatrie eingewiesen. Mit seiner Entlassung scheint es, als käme er wieder in sein normales Leben zurück. Doch Paul ist kein Mensch, der innerhalb gewöhnlicher Variablen denkt, fühlt und handelt. Er lernt Japanisch, hat einen für sein Alter ungewöhnlichen Musikgeschmack und seine eigenen Formen sozialer Interaktion. Dass er am Asperger Syndrom leidet, wird erst in der Jugendpsychiatrie diagnostiziert, als er sechzehn Jahre alt ist. Er hört eine bösartige Stimme in seinem Kopf, die ihm einredet, dass er nichts wert sei und er von keinem geliebt werde. Seine Depressionen nehmen zu,...

Die Gnade Gottes führte ihn „gnadenlos“ zum Christentum. Sein messerscharfes Denken ließ ihm keinen anderen Ausweg. Es erging ihm wie Augustinus (255, Fußnote 112). Er kapitulierte schließlich vor Gott und nannte sich später „de[n] niedergeschlagenste[n] und widerwilligste[n] Bekehrte[n] in ganz England“ (247, 253). Es war ihm wichtig zu betonen, „dass Gott selbst ein lebendiger Akteur in seiner Bekehrungsgeschichte war“ (13). Wie kam es dazu, dass ein ehemals freiheitsliebender Hardcore-Materialist, der sich gegen alle auch transzendenten Einmischungen in sein Leben verwahrte (131), zum demütigen Christen wurde und rückblickend sagt: „I was not born to be free – I was born to adore and obey.“ (Ich wurde nicht geboren, um frei zu sein – ich wurde geboren, um anzubeten und zu gehorchen.)...

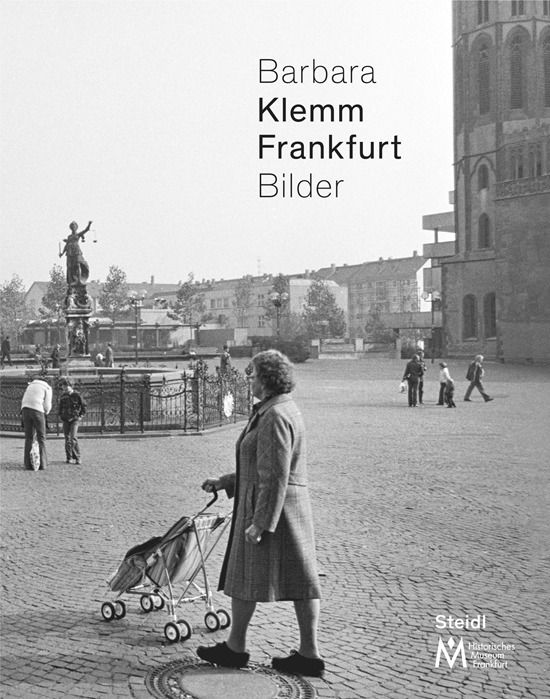

Da hat Jan Gerchow, der Direktor des „Historischen Museums Frankfurt“, eine wirklich ausgezeichnete Idee gehabt – nämlich Barbara Klemm, die für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ als Bildjournalistin die ganze Welt bereist hat, um eine Ausstellung ihrer Frankfurter Fotos zu bitten. Nach kurzem Bedenken, überhaupt genug Fotografien von Frankfurt geschossen zu haben, ist die Idee in der Ausstellung „Frankfurt Bilder“ im „Historischen Museum Frankfurt“ (9.11.2023 - 1.4.2024) und einem ganz vorzüglichen Bildband mit gleichem Titel Realität geworden. Das Buch enthält außerdem ein aktuelles Interview mit der Fotografin und den erneuten Abdruck eines schönen Essays der Schriftstellerin Eva Demski über Frankfurt aus dem Jahr 2006.

Die 1939 in Münster in eine Künstlerfamilie geborene Barbara...

„Wer Kunst sagt, spricht vom Menschen“ (78); „das BILD … ist Verwandlung der Materie zum Geist“ (212). Zwei prägnante Aussagen, keines Kunsttheoretikers, sondern eines bildenden Künstlers, nämlich von Hans Kock, der in erster Linie als Bildhauer, aber auch als Zeichner und Maler tätig war. Er wurde 1920 in Kiel geboren, wirkte viele Jahre in Hamburg und starb 2007 in Kiel-Schilksee; im Norden ist er durch seine Skulpturen im öffentlichen Raum bekannt. Nun machen die beiden Herausgeber – Antonia Gottwald, von 2001-2007 engste Mitarbeiterin des Künstlers, und Holger Zaborowski, seit 2020 Professor für Philosophie in Erfurt – das Werk des Künstlers einer breiteren Öffentlichkeit bekannt: Der 2017 unter dem Titel „Licht – Mitte – Raum“ erschienene Band galt seinen Arbeiten im Greifswalder Dom...

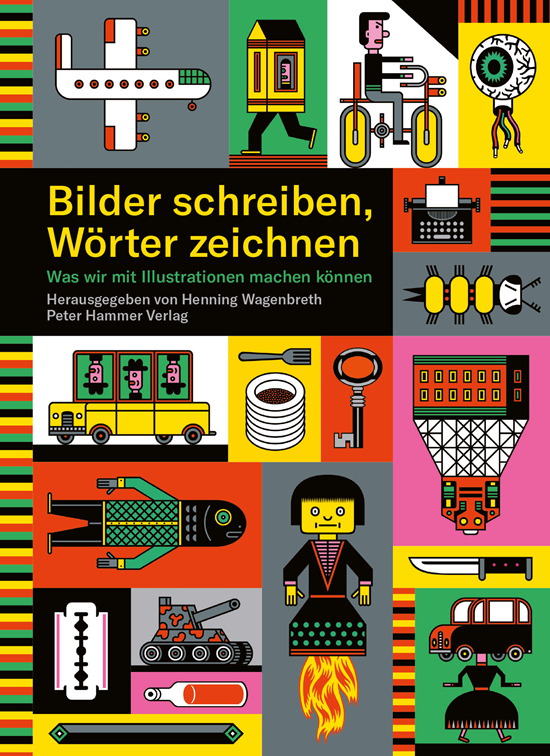

Illustration arbeitet im Spannungsfeld zwischen Wort und Bild. Mit diesen Worten im Vorwort wird der Leser in die Welt der Illustration entführt. Und es gibt wirklich viel zu entdecken und zu lernen, denn das Buch zeigt Arbeiten der vergangenen 25 Jahre der Illustrationsklasse der Universität der Künste Berlin. Zusammengestellt und herausgegeben wurden die Illustrationen von Henning Wagenbreth, der seit 1994 als Professor für Illustration und Grafikdesign in Berlin tätig ist.

Die Illustrationen sind in 15 Kapitel unterteilt, die jeweils mit einem kleinen erklärenden Text eingeleitet werden. Drei der 15 Kapitel sind in Schwarz auf einfarbigem Papier gedruckt. Diese Bereiche werden als „lexikalische Kapitel“ beschrieben, denn Sie widmen sich den „Vorfahren“, „Vorbildern“ und „Techniken“ der...

Helga Schubert wurde 1940 in Berlin geboren, in der DDR als Literatin diskriminiert, und 2020 für eine Geschichte des Vorgängerbuches „Vom Aufstehen“ mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet. Im neuen Titel erstaunt das aus der Zeit gefallene „Stundenbuch“, das üblicherweise täglich wiederkehrende Texte klösterlicher Gebete und Gesänge enthält. In der Tat: Die titellosen, oft nur wenige Seiten langen Kapitel öffnen intime Räume einer täglichen Routine. Diese besteht hier in keinem verbalisierten Gotteslob, sondern in den Beschwernissen des Alltagslebens eines hochbetagten Paares – geschildert aus der Perspektive der pflegenden, über 80-jährigen Icherzählerin, die weitestgehend mit der Autorin identisch ist. Ein erneuter Ansatz, das Alter und seine Gebrechen literarisch aus der...

Suchen Sie einen Weg, biblische Geschichten in einer Form zugänglich zu machen, die näher an der Lebenswelt ihrer Schülerinnen und Schüler ist? Sie haben Anime- und Zeichentrickausgaben der Bibel ausprobiert und es gab technische Probleme oder die Konzentration erreichte schnell Grenzen? Fiel es Ihnen schwer, die für eine Unterrichtsstunde entscheidenden Stellen im Video wiederzufinden? Vielleicht ist das, was Sie für ihr Lehrvorhaben suchen, eine kopierbare Version des Neuen Testaments als Comic.

Das Buch „Jesus – Sein Leben als Comic“ bietet auf 103 Seiten die zentralen biblischen Geschichten von Lk 1,39f, dem Besuch Marias bei Elisabeth bis Mt 28,20 zur Versicherung Jesu, bis zum Ende der Welt bei den Christen zu sein. Der Zeichenstil ist französisch inspiriert und erinnert an die...

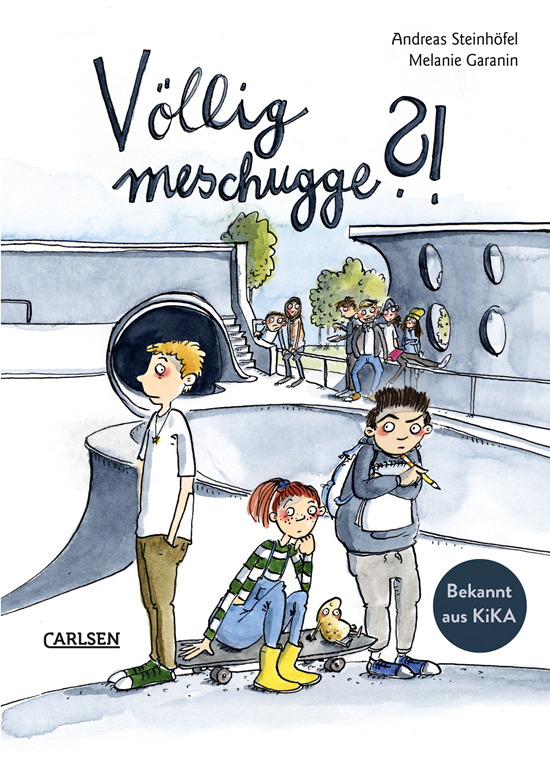

Für ihre Graphic Novel „Völlig meschugge?!“ erhielten der Autor Andreas Steinhöfel und die Illustratorin Melanie Garanin den katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis 2023 der Deutschen Bischofskonferenz. Der 1962 geborene Andreas Steinhöfel studierte Anglistik, Amerikanistik und Medienwissenschaften, arbeitet als Übersetzer und schreibt Kinder- und Jugendbücher. Er ist der Autor der bekannten Romanreihe um „Rico und Oskar“. Melanie Garanin, Jahrgang 1972, studierte Zeichentrickfilm und arbeitet als freiberufliche Illustratorin, Animatorin und Kinderbuchautorin.

Die Graphic Novel erzählt die Geschichte der Freundschaft von Charly, Benny und Hamid, die gemeinsam eine Klasse besuchen. Charly ist überzeugte Umweltaktivistin und Veganerin, Bennys Hobby ist Basketball und Hamid zeichnet...